Gabriale Manca (*1957) è compositore e docente al Conservatorio di Milano.

La sua musica è stata suonata da alcuni dei più importanti interpreti: Quartetto Arditti, Klangforum Wien, Nieuw Ensemble, Elision Ensemble, Sergio Azzolini, Kees Boeke, Antonio Politano, Antonio Ballista, Elena Cásoli, Guillermo Lavado Lluch, Alter Ego e da direttori come Emilio Pomarico, Beat Furrer , Ed Spanijard, Zsolt Nagy.

E’ stato invitato a tenere workshop e conferenze presso Irino Foundation, la Senzoku University Tokyo, la Toho University Tokyo , Theatre Winter Tokyo , il Tokyo College of Music, il Politecnico delle Arti di Milano, l’Istituto Italiano di cultura di Tokyo, l’Università di Melbourne e l’Università Cattolica di Santiago del Cile.

In questa intervista gettiamo nuova luce sul suo repertorio per chitarra, sulla collaborazione con Elena Casoli e sui numerosi riferimenti testuali del suo repertorio.

Da sempre mostri un forte interesse per Xenakis e Bartòk. Cosa ti affascina di più della loro musica e quale pensi siano stati – se ci sono stati – elementi diretti confluiti nella tua musica?

Che bella e strana domanda. Sì, spesso esprimo tutta la mia incantata ammirazione per questi due compositori apparentemente distanti, ma forse solo nel tempo. E nemmeno tanto…Sono colpito sempre dalla profonda corporalità e corporeità della loro musica. Nonostante siano entrambi due compositori spaventosamente sofisticati nelle tecniche di scrittura e nell’organizzazione del pensiero, sia l’uno che l’altro affondano le mani nel suono più profondo e radicato, nella stessa natura del nostro sentire la musica. Del resto è lo stesso Xenakis a rimanere folgorato dalla musica di Bartók nella quale ritrovava, ancora vivi, gli elementi di una civiltà musicale arcaica legata addirittura all’antichità.

Questa sorta di anima arcaica e quasi archetipica di un fare musica rimane molto anche in Xenakis stesso. Proprio questo mi attrae, l’idea di un modo di sentire (attenzione, non ho detto di “ascoltare”) che affonda le sue radici nella forma stessa del sentire umano. Un modo che in entrambi i compositori ha rivelato la profondità abissale delle culture del mondo e il filo “parentale” che le connette. Dire poi che cosa porto nella mia musica di tutto questo rischia di apparire immodesto se non grottesco. Ma non voglio sottrarmi. La musica di Bartók e di Xenakis

sono già in sé e per il mio mondo sonoro e di valori, il senso stesso del fare musica.

Nel corso della tua carriera hai scritto molto per chitarra. Da dove è cominciato tutto?

In verità il mio primo pezzo per chitarra e ensemble è antichissimo, ero ancora giovanissimo studente del conservatorio di Milano nella classe di Giacomo Manzoni. Si tratta forse del mio primo pezzo eseguito in un

concerto pubblico. Si trattava di “Thema e Nachtlied” , un pezzo poi eseguito nelle bellissime Scuderie del Castello di Vigevano. In ogni caso ricordo poco di quel pezzo e non so nemmeno che fine abbia fatto. Ma ricordo bene l’approccio alla chitarra, che era nel pezzo lo strumento concertante. Il mio primo pensiero, ricorrente in seguito, è stato quello di “costruire” la mia chitarra.

Ma in realtà il vero contatto, quello decisivo, con lo strumento lo devo all’amicizia con Elena Casoli che nel 1990 mi ha chiesto un pezzo per chitarra sola per un concerto nell’ambito dei Ferienkurse di Darmstadt.

In quella occasione è nato In flagranti, un pezzo che ancora amo profondamente, nonostante i lustri…Insomma, la fondamentale presenza e poi fraterna amicizia con Elena è stato il motore per tutti i miei lavori per questo strumento. Elena Casoli non è solo quella straordinaria interprete che tutti conosciamo, ma è anche e soprattutto una persona di grande sensibilità e intelligenza, sempre pronta alla ricerca e all’indagine, anche alle più improbabili. Il mio debito musicale e intellettuale nei suoi confronti è immenso e non solo di fronte al suo strumento.

Quali sono stati, da non chitarrista, i principali scogli che hai dovuto affrontare nella scrittura per chitarra?

Nessuno scoglio particolare. Ogni strumento è uno scoglio, ma agli scogli poi ci aggrappiamo anche per salvarci dall’annegamento e dalle procelle. Mi sono aggrappato, nel caso del mio primo vero pezzo per chitarra, ad un’idea di quasi radicale ripensamento dello strumento stesso. Forse un aspetto che volevo affrontare in qualche modo era

quello dinamico, quello della “presenza” dello strumento nello spazio.

Però allo stesso tempo non volevo, come non voglio mai in nessun caso, negarne la natura. La chitarra risuona come una chitarra. Se c’è una cosa, però, che ho evitato in quasi tutti i miei pezzi per chitarra questa è la polifonia, il contrappuntismo, che ho invece affrontato a mio modo solo in “Luogo dell’incendio” di cui parlerò tra poco.

I tuoi brani per chitarra classica sembrano mescolare continuamente elementi che poi ritornano alla via di partenza. “In Flagranti” sembra aprire questo lungo percorso di ricerca, che culmina nel 2002 con “Convulsive Space”, un brano ben più compresso nel tempo, che lascia poco margine di respiro all’interprete.

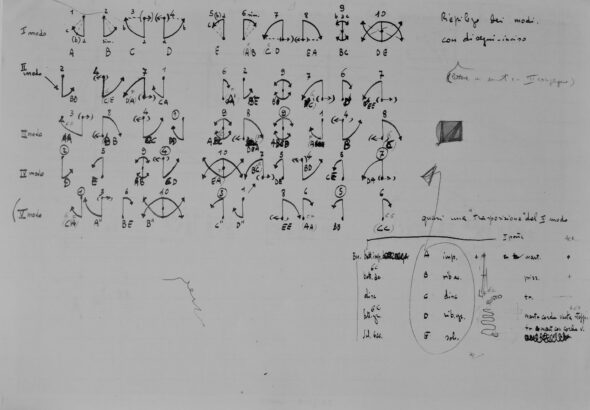

In In Flagranti, che poi si contrae in una maniera estrema in Convulsive space, ho voluto affrontare la chitarra creando una sorta di coreografia di posizioni del bottleneck. Prima produrre note, armonie o modi, ho pensato a questa sorta di danza della mano sinistra, una danza che avrebbe di conseguenza prodotto una catena di armonie, di articolazioni, di deflagrazioni. La legenda del pezzo riporta proprio le “parole” di questa danza che io ho pensato di organizzare in una sorta di sintassi che venisse prima del suono e che restituisse ad esso la sua collocazione necessaria. In ogni caso è vero, in questi lavori una sorta di spirale irregolare porta ad una negazione di senso (vettore) e di senso (significato) che mi soddisfa ancora. In qualche modo e paradossalmente, il corpo principale del pezzo, la prima parte, ma anche la seconda, potrebbero iniziare da un punto qualsiasi. Forse con scarsa

coscienza, ancora, stavo ponendo le basi per il pensiero fisso di questi anni: un’idea diversa di forma e di ascolto. Direi anche qualcosa che vada proprio contro la forma, per citare Tadeusz Kantor. La forma è infatti qualcosa che isola, qualcosa che si contrappone. E io non intendo la musica come qualcosa di “isolante” o di isolato.

Ho poi tentato di “collocare” In Flagranti in una cornice straniante. È nato così Corpo e ombra, un paesaggio per “In flagranti”, per chitarra e ensemble.

Devo anche dire che In Flagranti ha avuto una certa fortuna tra eroici chitarristi che hanno avuto il “fegato” di affrontare una scrittura forse un po’ respingente, necessariamente complessa al primo approccio. E anche a loro sono profondamente grato. Penso tra gli altri a Geoffrey Morris, chitarrista australiano di enorme talento, che ha anche registro il pezzo in un bellissimo cd; o a Diego Castro, bravissimo chitarrista e ricercatore dal suono potente e profondo, che ha eseguito il pezzo molte volte.

Nel 2009 ti sei avvicinato allo strumento elettrico con “Luogo dell’incendio”. Come nasce questo brano e quali differenze hai percepito tra uno strumento e l’altro?

Luogo dell’incendio è una commissione della Biennale Musica. L’interprete e dedicataria è Elena Casoli. Gli altri dedicatari sono il popolo Selk’nam e Lola Kiepja, ultima testimone di questa cultura antichissima. Questo è il testo che ho voluto riportare sulla partitura:

Degli indiani selk’nam, altrimenti noti come “ona”, non è rimasto che qualche canto sciamanico. L’ultima testimone, una sciamana appunto, è morta novantenne negli anni sessanta nell’estremo sud argentino dopo aver lasciato al registratore della studiosa americana Anne Chapman alcuni dei canti appresi in gioventù.

Il “rogo” violento della civiltà nomade della Terra del Fuoco, di cui la vecchia sciamana manteneva caparbiamente la memoria, fu rapidissimo, causato in pochissimi anni dai cacciatori europei di uomini, reclutati dai latifondisti per “bonificare” il territorio.

Il “Luogo dell’incendio” è il luogo sterile nel quale rimane solo l’eco di un orrore veloce e definitivo.

Nella scrittura di questo pezzo ho affrontato, come dicevo, una certa idea di contrappunto che avevo sempre cercato di evitare. In una sezione ho cercato di costruire una sorta di indipendenza delle sei corde, indipendenza metrica, modale, di attacco. Ognuna delle corde dipana un suo percorso in parte autonomo. La chitarra elettrica si è dimostrata perfetta per questo intento, anche solo per la possibilità di amministrare più liberamente le risonanze e le durate dei suoni. Credo di aver scritto un pezzo piuttosto difficile, ma non abbastanza per la bravura di Elena Casoli.

Ho usato ancora la chitarra elettrica in due altri lavori per me molto importanti: Modello di coincidenze I e Modello di coincidenze II, due lavori di un ciclo di tre, che vorrei concludere, per chitarra elettrica e percussione.

Spesso i tuoi brani, dai soli ai brani per duo ed ensemble, sono stati eseguiti da Elena Casoli. Come si è sviluppata negli anni la vostra collaborazione?

Di Elena ho già parlato, ma non mi stancherò certo di farlo. Sicuramente la mia produzione cameristica la vede sempre in primissima fila. Penso a Movimento forzato, per chitarra e flauto in sol, o a Dialoghi con la luce,

per chitarra, flauto e percussione. Oppure ancora a Treppenwitz, una sorta di opera senza cantanti e senza testo, fatta di solo suono, nella quale la chitarra (anche elettrica) di Elena Casoli e i flauti dolci di Antonio Politano erano i due protagonisti sulla scena. Gli altri strumenti dell’ensemble erano completamente invisibili. E tra tanti altri pezzi vorrei anche citare Opus III e IV per i film di Walter Ruttmann, per chitarra, accordeon, flauti dolci ed elettronica.

Da anni insegni presso il Conservatorio di Milano. Come è cambiato il tuo metodo di lavoro nel corso degli anni e, soprattutto, come sono cambiati gli studenti?

Non saprei ben rispondere a questa domanda. La verità è che il mio approccio didattico vorrebbe essere molto “fluido”, perciò posso dire che cambi per ogni studente. O almeno desidererei che fosse così! Dopo tanti anni di insegnamento vorrei ancora imparare ad aiutare gli studenti a scrivere bene la loro propria musica. Non è facile per niente. Ma questo l’ho sempre voluto porre come mio obiettivo principe.

Non so se gli studenti sono cambiati se non nella misura in cui sono cambiati gli individui che avevo davanti. Di certo mi pare di poter dire che alcune forme di approccio alla creazione sono sì cambiate, in qualche caso. Forse molti giovani si sono allontanati da alcune astrazioni formali o organizzative, da un pensiero hors du temps, per sprofondare più direttamente nel suono, nello strumento, nella temporalità. Mi sembra molto bello.