Il dialogo di oggi punta ad approfondire la musica per chitarra di Maurizio Azzan, figura emergente tra i giovani compositori della scena d’avanguardia. Dopo una laurea in Lettere classiche, Maurizio si dedica completamente alla composizione, studiando con A. Solbiati a Milano, con F. Durieux e Y. Maresz presso il CNSM e l’IRCAM di Parigi e perfezionandosi con Salvatore Sciarrino. La sua musica è stata eseguita nei più importanti festival del panorama internazionale, quali Biennale Musica di Venezia, ManiFeste, Huddersfield Contemporary Music Festival, Wien Modern, Milano Musica, Teatro la Fenice di Venezia, Impuls Graz e MITO SettembreMusica. Oltre a dedicare uno spazio alle sei corde, approfitteremo della nostra intervista per parlare delle sue esperienze, degli incontri che hanno segnato la sua carriera, della sua attività di docente e dei suoi progetti futuri.

Maurizio, grazie per la tua disponibilità.

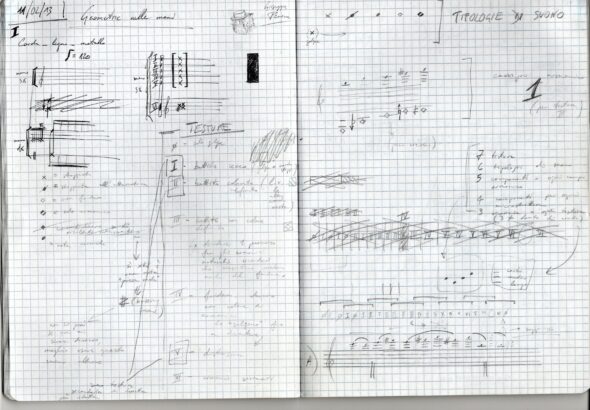

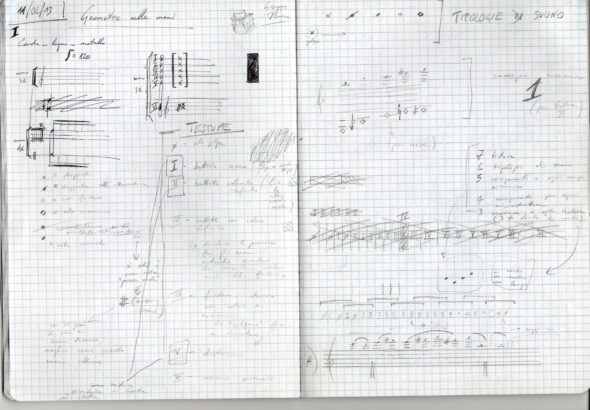

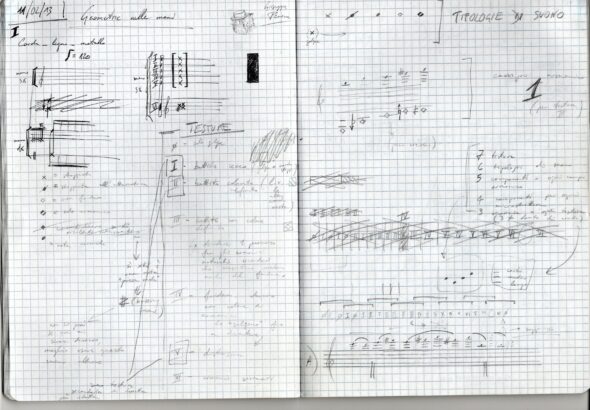

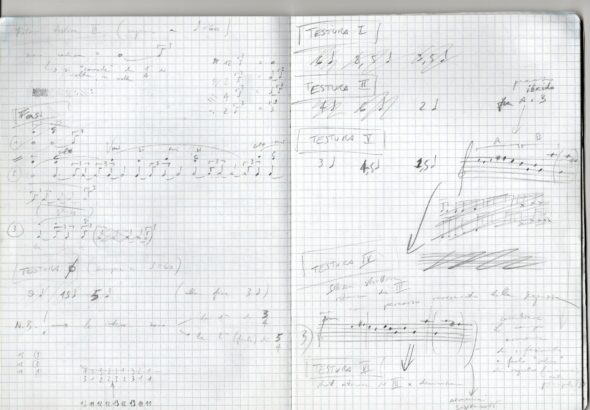

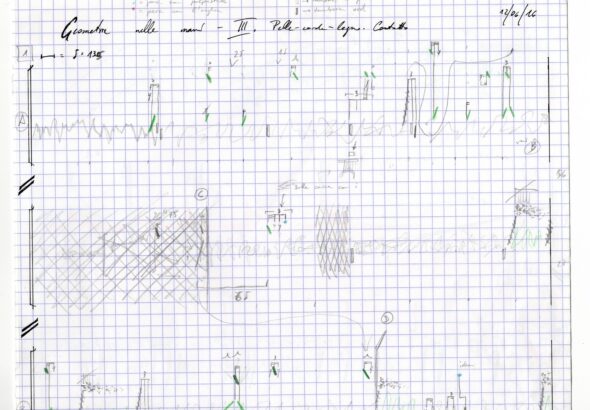

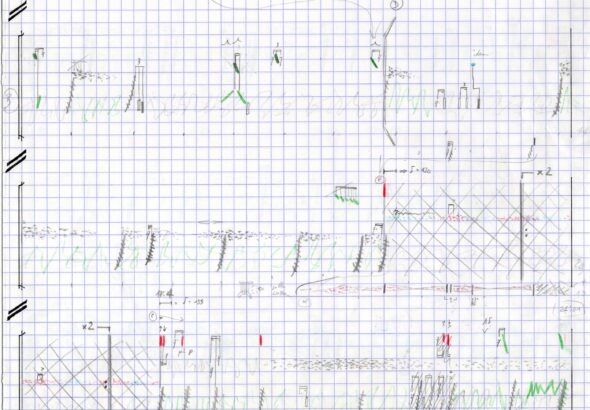

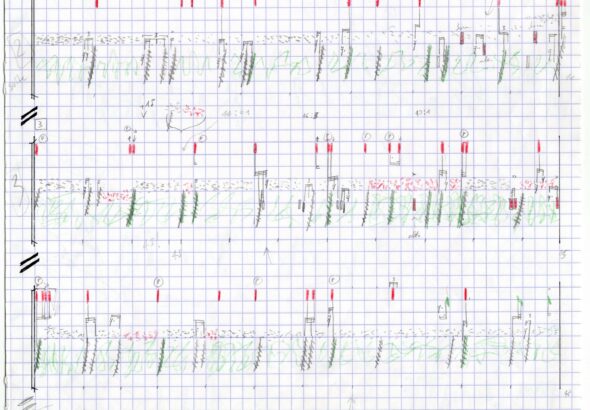

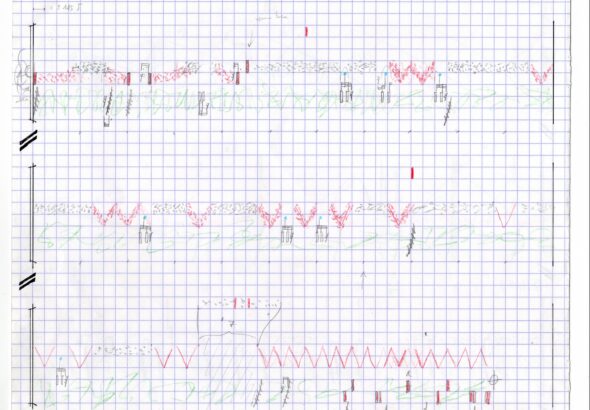

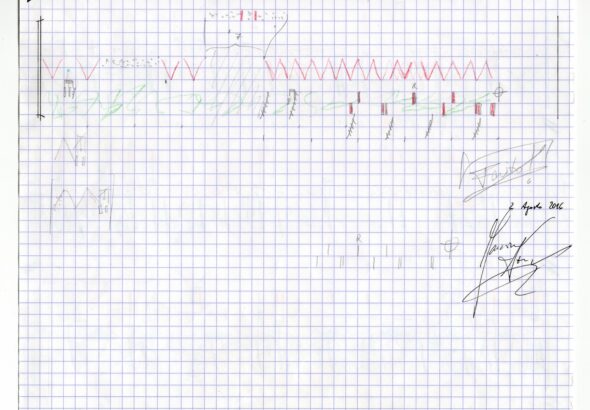

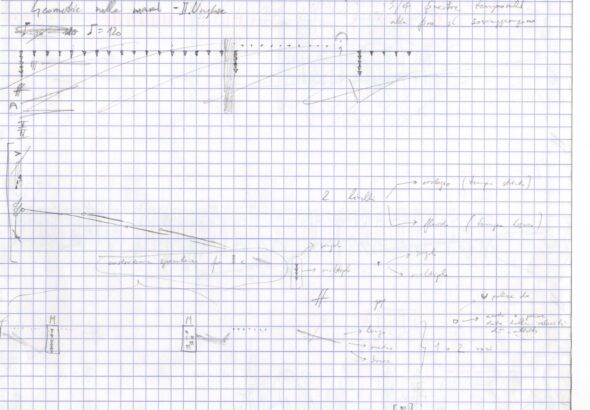

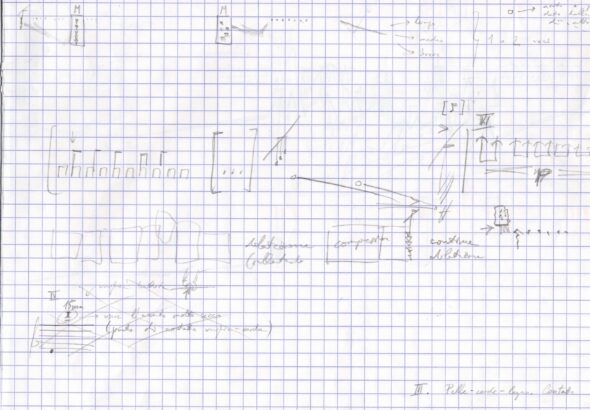

Il primo brano per chitarra sola che compare nel tuo catalogo è Geometrie nelle mani, lavoro in tre movimenti scritto a più riprese tra il 2013 e il 2016 che sembra porsi come obiettivo quello di mettere in luce alcuni dettagli dello strumento e delle mani dell’interprete: dal legno alle corde, dalla percussione al suono prodotto dalle unghie e dalla pelle. Il risultato è quasi un ascolto “guidato”, che accompagna il pubblico a scoprire un volto inesplorato della chitarra. Com’è nata l’idea?

Nonostante a un primo ascolto l’aspetto che forse colpisce di più di questo lavoro sia il suono poco convenzionale, ciò che mi ha spinto a scriverlo è stato in realtà il bisogno di crearmi uno spazio di riflessione per cercare soluzioni su piccola scala ad alcuni problemi compositivi che ho incontrato sul mio percorso. Geometrie nelle mani è nato come una sorta di laboratorio personale in cui ho approfondito alcune intuizioni formali ed espressive in vista di lavori successivi e, da questo punto di vista, forse potrei quasi dire che si tratti di studi in senso più compositivo che non tecnico-esecutivo. Siccome però, per varie coincidenze del tutto casuali, queste mie fasi di studio sono sempre coincise con lavori chitarristici, ho deciso di tornare ancora una volta allo strumento per cui da studente avevo già scritto parecchio e di approfittarne per fissare su carta certi aspetti del suo suono che non avevo ancora davvero messo a fuoco fino a quel momento e che mi sembrava non fossero stati indagati a dovere nel repertorio già esistente.

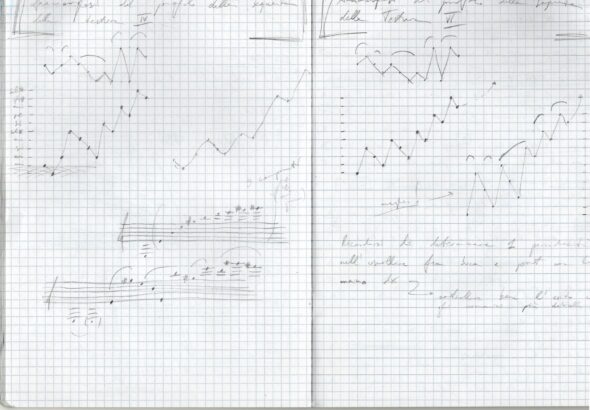

Esplorando la chitarra attraverso l’improvvisazione infatti, ci si rende facilmente conto di come la sua superficie fatta di corde, legno e metallo si possa assimilare a un complesso territorio abitato da suoni fra loro in relazione. Per me comporre significa ricercare queste relazioni per comprenderle e scegliere quali valorizzare, permettendo così al suono di acquisire senso ed espressione.

Quali vibrazioni generano i vari punti dello strumento? Attraverso quali movimenti? Quale eredità storica si portano dietro e quali contesti sono in grado di evidenziarla od occultarla? A monte c’è la necessità di non dare nulla per scontato e di ricollocare ciò che siamo disposti ad accettare come tradizionale all’interno di un quadro più vasto, in modo da comprendere meglio la natura del corpo sonoro che si ha davanti. Ovviamente in questo riodinare le idee non c’è alcuna volontà di dissacrazione né una qualche forma di rifiuto del già noto: è solo un modo per creare le condizioni necessarie alla scelta consapevole di un contesto di ricerca.

I cicli fotografici e scultorei di Giuseppe Penone che danno il titolo a questa raccolta di studi per chitarra e che avevo visto poco prima di iniziare a scrivere il primo studio [nel febbraio 2013, ndr.] pongono al centro di tutto l’indagine del contatto fra oggetto e mano che lo stringe. Questo dare sostanza a ciò che apparentemente non ha volume mi ha spinto a ricercare qualcosa di simile nel rapporto fra mani e strumento: che suono ha lo spazio fra il gesto dell’interprete e ciò che siamo abituati ad accettare come tradizionale? E se osservassi questo spazio dal suo interno o da lontano?

Dopo la scrittura del primo studio però, ho accantonato il seguito dedicandomi ad altro per quasi sei anni. In realtà non ero abbastanza coraggioso per proseguire, perché temevo di essermi spinto troppo in là con le richieste tecniche all’esecutore. L’incontro del tutto casuale a Parigi con Ruben Mattia Santorsa, cui Geometrie nelle mani è dedicato, e una sua bella esecuzione del primo studio hanno fatto sì che si creassero le condizioni per riprendere in mano il progetto e completarlo con gli altri due brani che lui stesso ha poi presentato agli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt nell’agosto del 2016.

A distanza di cinque anni il chitarrista americano Jordan Dodson esegue Instabile. Propagandosi, una commissione del MATA Festival di New York che ha dato vita a Geometrie nelle mani II, nuova raccolta di studi ancora in fase di gestazione. Com’è cambiato il tuo approccio sullo strumento dopo un arco di tempo così lungo?

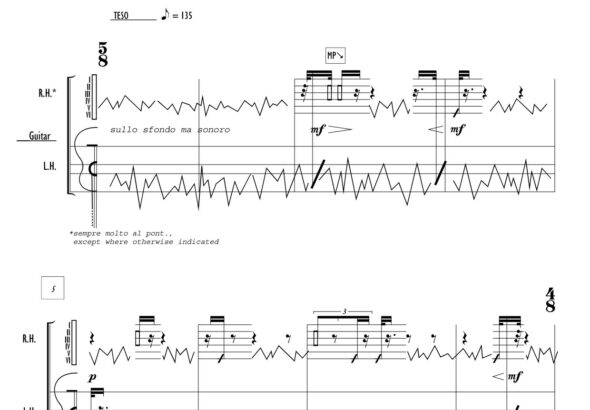

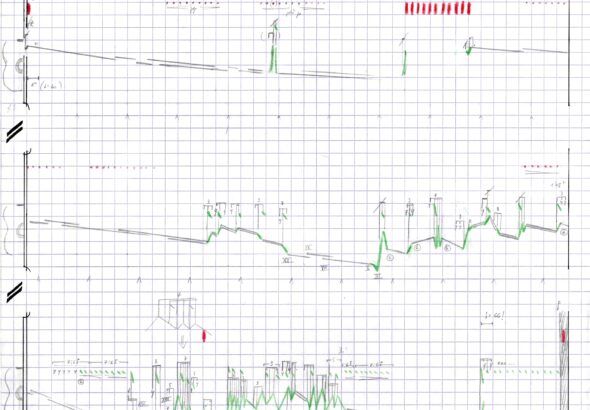

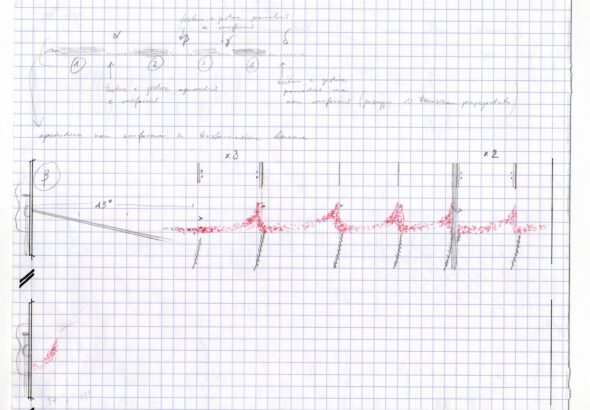

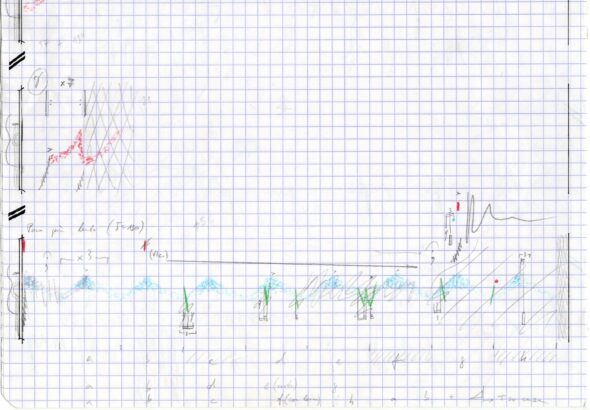

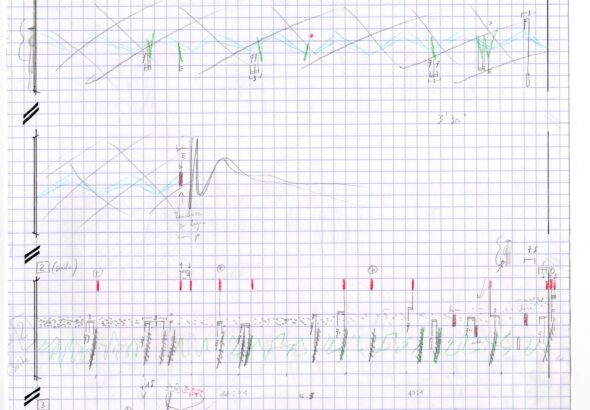

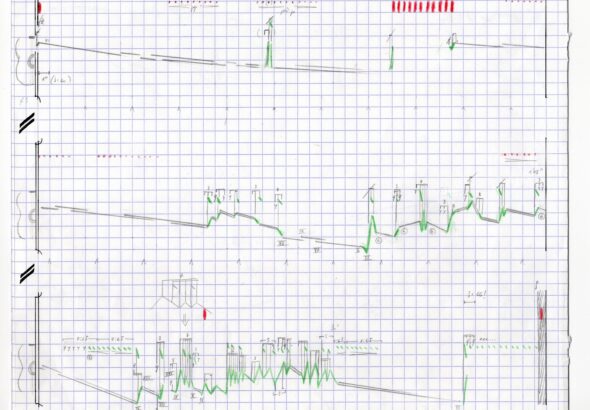

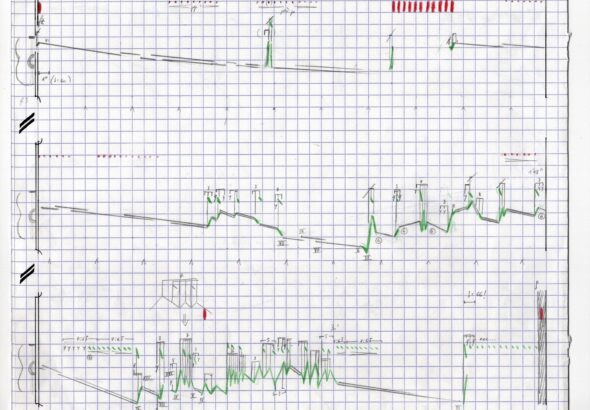

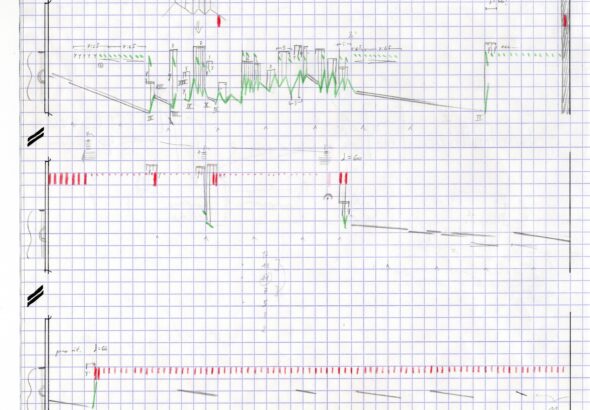

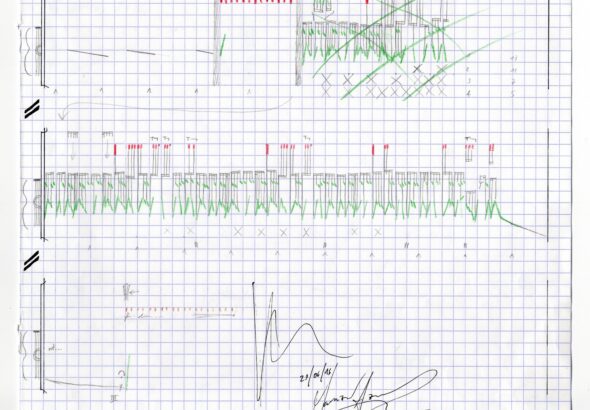

Più che l’approccio allo strumento direi che è cambiata la prospettiva dalla quale osservo il mio materiale musicale. Se si confrontano le partiture del terzo studio di Geometrie nelle mani e quella di Instabile. Propagandosi, ad esempio, si può vedere facilmente come a fronte di tecniche esecutive molto simili la forma si sia fatta molto più articolata e fluida.

Se prima avevo bisogno di indagare principalmente la matericità del suono in sé e per sé, negli ultimi anni è stata soprattutto la ricerca formale attorno a un tempo e uno spazio instabili a richiamare la mia attenzione. Come far percepire che l’esplorazione che sto conducendo ha un punto di osservazione che varia di pari passo al trasformarsi del territorio esplorato? Nel passare continuamente dalla dimensione macroscopica a quella microscopica e viceversa, il suono viene proiettato in spazi e temporalità diversi che portano a scoprire aspetti inediti del suono o affinità fra elementi apparentemente contrastanti. Se per Gérard Grisey il tempo conosceva essenzialmente tre sole dimensioni – quella dilatata delle balene, quella normale umana e quella accelerata degli insetti – ora ci si rende conto di come queste siano solo punti specifici di uno spazio di ricerca non lineare, continuo e infinito.

In generale, ciascun brano di Geometrie nelle mani II, di cui Instabile. Propagandosi sarà l’ultimo, è pensato come un’esplorazione altra di alcuni aspetti già presenti nello studio corrispondente della prima raccolta, un po’ come se ci si trovasse a visitare la stessa città dopo anni di assenza. Per fare il paragone con le opere di Penone che hanno stimolato la scrittura di questi lavori, la mia seconda raccolta di studi sta alla prima come il suo ciclo scultoreo omonimo sta a quello fotografico.

Oltre al repertorio solistico, il tuo interesse verso le sei corde è già presente in due tuoi lavori giovanili: Amma per due chitarre, del 2011, e Finding a tendency, brano per ensemble del 2012. Come sappiamo, la chitarra è uno strumento molto difficile da inserire in ensemble, considerando le difficoltà in materia di volume sonoro. Come affronti questo problema ed in che modi riesci a creare uno spazio in un contesto cameristico?

Penso che il volume sonoro sia solo un problema di contesto. Prima che Claude Debussy scrivesse il Prélude à l’après-midi d’un faune si era assolutamente persuasi che il registro grave del flauto quasi non fosse utilizzabile in un lavoro orchestrale, eppure è bastato che vi si trovasse un contesto adeguato perché improvvisamente ci si accorgesse delle sue potenzialità fino a quel momento inespresse.

Il vero problema non sta mai nello strumento in sé, ma nella capacità di chi se ne serve di saperne sfruttare le caratteristiche. Se si guarda alla chitarra come all’omologo depontenziato di uno strumento a tastiera, si compie un errore di valutazione che compromette irrimediabilmente l’esito del lavoro. Se invece si trova un contesto in cui il suono chitarristico risalti, non si ha la minima impressione di squilibrio, come dimostrano lavori molto riusciti come AMID di Simon Steen-Andersen o Exigüe(Contigüe) di Julien Malaussena.

In generale, nei miei lavori, come in moltissima altra musica più o meno recente, si ha un evidente ricorso a quella che gli spettralisti francesi chiamano sintesi strumentale. Le parti sono infatti concepite come componenti interdipendenti del suono e non come linee fra loro in contrappunto, cosa che permette una grande duttilità di articolazione, che va dalla fusione totale a momenti in cui determinati strumenti si stagliano sulla massa. A questo proposito, non è un caso che il primo dei lavori che hai citato, Amma, abbia quel titolo: άμμα, in greco antico, significa nodo o anche stretta fra due lottatori ed è stato in effetti il primo pezzo in cui ho cercato coscientemente di mantenere un approccio di fusione totale fra le fonti sonore.Questa dialettica fra fusione ed emersione può però essere padroneggiata solo verificando empiricamente la sovrapposizione dei vari timbri strumentali, in modo da rilevare eventuali fenomeni di masking spettrale che possono occultare componenti del suono che invece vorremmo in primo piano o dare eccessiva rilevanza a dettagli secondari. Se adesso per farlo mi servo di software per il sound editing con cui costruisco parziali simulazioni delle zone più complesse dei miei lavori, quando ho scritto Amma e Finding a tangency non disponevo ancora di queste risorse. Lì è stato il lavoro costante con gli interpreti – Andrea Monarda e Michele Ambrosi nel primo caso, il New Ensemble di Amsterdam nel secondo – a permettermi di verificare passo a passo l’efficacia di ciò che stavo scrivendo.

Durante il tuo percorso di studi, tra Torino, Milano e Parigi, hai avuto modo di vivere esperienze e conoscere figure che sarebbero diventate di fondamentale importanza per la tua formazione artistica. Quali sono le più rilevanti?

Sicuramente devo molto ad alcuni docenti che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso di studi, come Giorgio Colombo Taccani al Conservatorio di Torino, Alessandro Solbiati al Conservatorio di Milano o Frédéric Durieux e Yan Maresz al Conservatoire di Parigi. Trovandomi adesso a insegnare a mia volta, mi rendo conto di come ciascuno di loro mi abbia lasciato qualcosa di importante anche quando i nostri punti di vista parevano agli antipodi.

Oltre a loro ci sono poi stati alcuni incontri con compositori che mi hanno colpito attraverso il loro fare musica, facendomi così capire che tipo di compositore volessi essere. Fra questi, quello con Salvatore Sciarrino è stato sicuramente il più importante. Con lui ho seguito un corso annuale che mi ha segnato profondamente. Col suo vivere l’arte in ogni sua forma mi ha insegnato un modo di guardare il mondo caratterizzato da curiosità, apertura e voglia di indagare i legami sotterranei che uniscono fra loro le esperienze artistiche più diverse e il passato col presente.

Quando ero corsista all’Ircam di Parigi invece, ho avuto modo di conoscere Thierry De Mey, all’epoca compositore associato al Cursus: un artista a tutto tondo di un’umiltà disarmante e capace di spaziare dalla composizione musicale a quella coreografica, dalla regia video alla performance. Penso sia solo grazie al suo incoraggiamento se sono riuscito a intraprendere strade che forse, senza averlo incontrato, non avrei mai davvero osato percorrere.

Il periodo fra il 2012 e il 2016 è poi coinciso con la frequentazione costante di alcuni amici compositori coi quali si è condiviso moltissimo, come Giulia Lorusso, Lorenzo Troiani, Zeno Baldi, Julien Malaussena, Michelle Agnes, Lorenzo Restagno, Emanuele Palumbo e molti altri. Giulia, Emanuele, io, la musicologa Giulia Accornero facevamo parte di una piccola associazione di Milano con cui si organizzavano concerti e masterclass per compositori e, in quel contesto, si è riusciti a invitare personalità le cui lezioni hanno sicuramente inciso sul mio percorso, come Franck Bedrossian, Dmitri Kourliandsky, Helmut Lachenmann, Giorgio Netti, Simon Steen-Andersen.

Le figure che sono però state cruciali nella mia maturazione sono altre due: Pierluigi Billone e Francesco Filidei. Ho incontrato il primo a più riprese nel corso degli anni e ogni volta questo è coinciso con un enorme passo in avanti per me. Ricordo che una volta, con estrema generosità, mi ha regalato una lezione di tre ore a casa di un’amica. Tre ore per cercare di indagare insieme, attraverso l’analisi di un passaggio in un mio pezzo, cosa stessi davvero cercando nella musica: è stato forse uno dei momenti più forti che ricordi del mio percorso di formazione. Ho conosciuto Filidei invece durante un corso e nel tempo abbiamo continuato a frequentarci. Credo che nessuno più di lui mi abbia spinto ad andare fino in fondo in quello che facevo senza compromessi inutili. Poco prima di iniziare il primo studio di Geometrie nelle mani, ad esempio, lo avevo incontrato a Milano prima di un concerto. Mi disse che dovevo insistere di più nel cercare il modo di tirare fuori me stesso, anche a costo di scrivere un pezzo usando il tavolo che avevo davanti come strumento, se necessario. In quel momento tornai a casa con molti pensieri, ma poi la situazione iniziò a sbloccarsi: la chitarra era diventata il mio tavolo.

Da diversi anni, come citato in una delle risposte, alterni la carriera di compositore a quella di docente. In che modo organizzi il percorso di studi adatto per i tuoi allievi? Come pianifichi le tue lezioni?

Insegnare è un’attività che ha fatto parte del mio percorso fin da quando ero studente. È qualcosa cui non potrei mai rinunciare perché mi permette di comprendere meglio il mio fare musica osservando le cose da prospettive che altrimenti mi sfuggirebbero. Per me, insegnare composizione significa infatti dialogare su un piano di parità con chi ho davanti per aiutarlo a sviluppare capacità di problem solving e autoanalisi che eliminino la patina di cliché che soffocano la personalità di per sé unica di ciascuno. Come dico spesso, l’io che ascolta, interpreta e compone hanno dei punti di contatto sotterranei: il mio compito è aiutare chi ho davanti a esplicitarli per trovare le radici profonde della propria personalità musicale.

Per ottenere questo scopo, con gli studenti meno formati lavoro inizialmente solo sull’improvvisazione e sull’ascolto. Credo infatti che anche da un risultato maldestro e dalla discussione che ne scaturisce si possa capire molto del background culturale e delle peculiarità ancora in nuce di chi abbiamo davanti. Una volta identificati dei centri di interesse si passa poi a un discorso tecnico sulla formalizzazione e la scrittura senza il rischio di spingere l’altra persona a soluzioni preconfezionate non necessariamente in linea con le sue necessità espressive. Con gli studenti più avanzati si lavora invece di più sulla consapevolezza estetica, anche se devo dire che tavolta capita di dover fare a monte un grande lavoro di recupero delle ragioni profonde del comporre, perché il clima competitivo del mondo musicale contemporaneo spesso porta a sviluppare una prassi bulimica e acritica ben lontana dal senso più profondo del fare arte.

Oltre alla parte più propriamente compositiva, ritengo poi che lo studio delle prassi storiche di scrittura e la pratica costante dell’analisi siano imprescindibili a ogni livello, perché è dalla frequentazione attiva del repertorio e non dal nozionismo accademico che si impara a comprenderne linguaggio ed estetica. Il confronto con l’altro, più recente o antico che sia, ci fa toccare con mano le risposte che sono già state date alle domande che noi stessi ci poniamo. Sempre per ampliare gli orizzonti di chi studia, insisto poi molto perché fin da subito si frequentino masterclass e seminari di altri compositori e musicisti e si entri in contatto con altri colleghi coetanei. È fondamentale per un giovane compositore sentirsi parte di una comunità e avere spazi liberi di discussione al di fuori dello spazio della lezione.

In generale spero sempre che per ciascuno l’esperienza di formazione sia qualcosa di estremamente personale e non standardizzata. Ricordo a questo proposito come alcuni anni fa, durante una sua conferenza, Kourliandky avesse detto che insegnare a tutti le stesse cose nello stesso modo equivarrebbe a nutrire un topo, un cane e un elefante con lo stesso cibo in uguale quantità: qualcuno potrebbe morire e non vi sono garanzie per la sopravvivenza di nessuno. Credo che avesse maledettamente ragione.

Vuoi svelarci alcuni progetti futuri?

Il lavoro più impegnativo che mi attende al momento è una commissione del Festival Impuls di Graz per il Klangforum Wien che verrà presentata a febbraio del 2023. Prima di allora, oltre al progetto di Geometrie nelle mani II, che è ancora in fieri, ho in cantiere un lavoro per fisarmonica ed elettronica per Carlo Sampaolesi e uno per Jean-Étienne Sotty per fisarmonica aumentata, uno strumento da poco sviluppato all’IRCAM di Parigi in grado di diffondere il suono elettronico dal suo interno senza l’utilizzo di altoparlanti aggiuntivi. Nel cassetto c’è poi la nuova versione per chitarra elettrica di Geometrie nelle mani, cui Ruben Mattia Santorsa e io abbiamo iniziato a lavorare lo scorso lockdown, e un nuovo lavoro per chitarra elettrica ed elettronica per Carlo Siega. Incrociando le dita, spero che con la nuova stagione 2021/22 si riesca a tornare a fare stabilmente musica in presenza senza eccessive limitazioni. Ce n’è davvero bisogno.

Uscito originariamente su Guitart n. 104